有人在此岸身被重繫,空喚彼岸言:『來渡我去。』

- 『불설장아함경』 16권 중에서

Dass ich dereinst, an dem Ausgang der grimmigen Einsicht,

Jubel und Ruhm aufsinge zustimmenden Engeln.

- 라이너 마리아 릴케, 「제10비가」 중에서

1. 피안과 차안

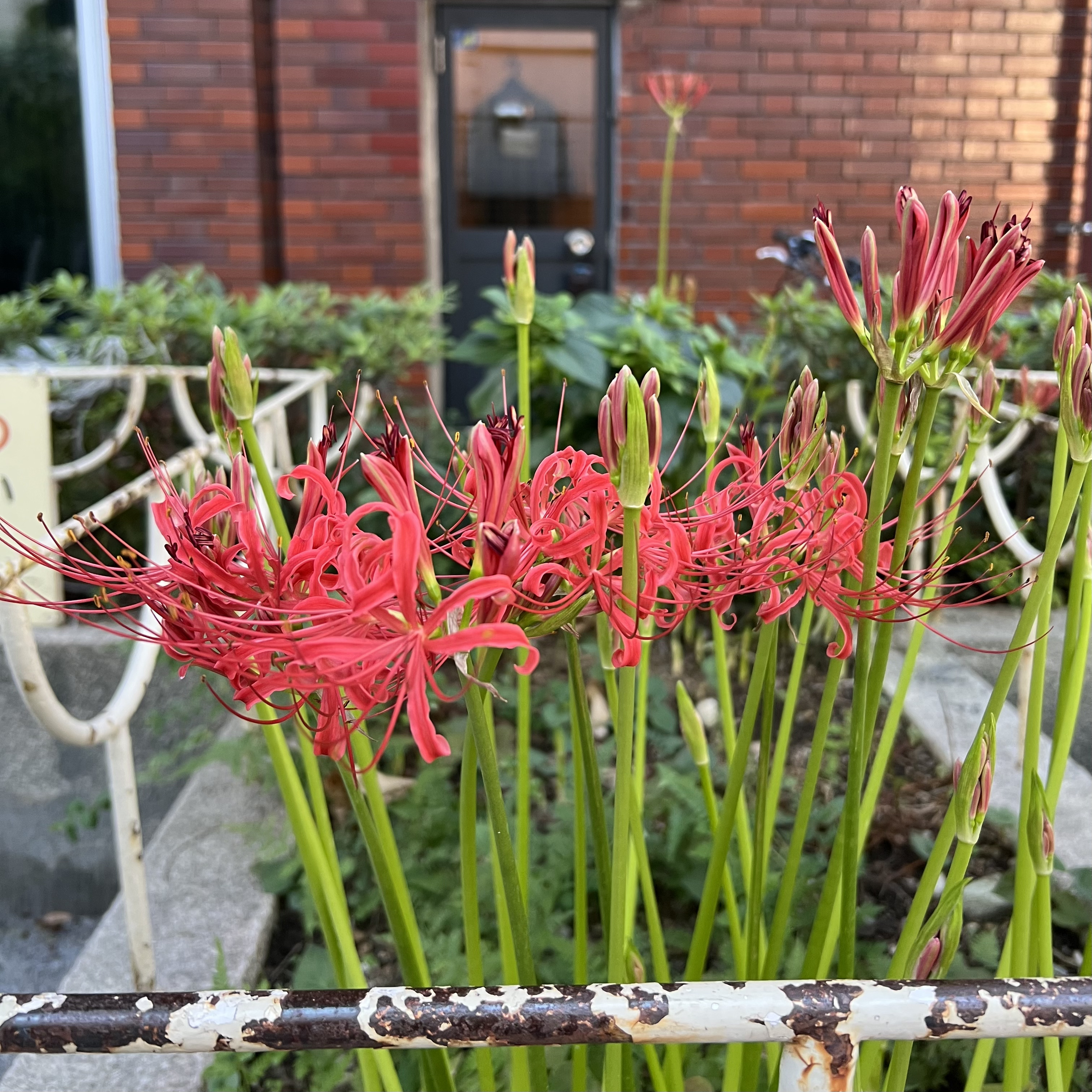

9월 중순에는 피안(彼岸)을 찾느라 분주했다. 정확히 말하자면 피안화를 찾아 쏘다녔다는 말이 맞겠다. 일본 명절에는 오히간(お彼岸)이 있다. ‘히간’(피안)이라는 이름에서 알 수 있듯 오히간은 불교 영향으로 헤이안 시대부터 계속되었다. 같은 한자 문화권인 한국과 중국에 없는 피안의 날이 따로 있는 것도 신기한데, 피안의 꽃이 있다는 말에 더욱 마음이 동했다. 일본어로는 히간바나(彼岸花)라 불리는 이 꽃은 원산지인 중국에서 만주사화(曼珠沙華), 한국에서는 꽃무릇이라는 이름으로, 또 구근이 마늘과 닮아 석산(石蒜) 또는 돌마늘이라고도 불리운다. 보기 드문 꽃이 아니라건만 조금도 머릿속에 그려지지가 않았다. 곧 있으면 4년간의 도쿄 생활을 마무리하고 멕시코시티에서 한동안 생활하게 되는데... 이곳을 떠나 저곳으로 가기에 앞서 한 번이라도 제대로 들여다보기로 결심했다.

늦더위가 기승을 부리던 탓에 꽃을 찾아 다니며 몸도 마음도 증발하는 느낌이었고, 머리 속에서는 피안은 뭐고 차안은 또 무엇인지, 이곳과 저곳은 무엇이며, 지시사들은 어떻게 태동하였는지 등등의 생각이 어지럽고도 모호하게 떠돌았다. 이틀 간 땡볕을 돌아다녔으나 피안화가 핀 모습을 보지는 못하였다. 그러나 다행히도 오히간에 먹는다는 싸리떡을 사러 갔다가, 가게 옆 놀이터에서 매년 피안화가 핀다는 말을 들었다.

화단 한 켠에는 무언가가 올곧이 꽃대를 뻗고 있었다. 온종일 찾아 다녀도 보이지 않고, 마음 속에서만 불어나는 신기루 같던 저편의 꽃이 이편에서 피어나고 있음을 알았다. 작게 내미려는 빨간 꽃잎에 나이가 들었는지 마음도 설레었다. 아직 피지 않은 예감이야말로 내가 찾던 무언가가 아닌가 하는 생각마저 들었고, 집에 돌아와 피안과 차안에 대해 알아보기를 시작했다.

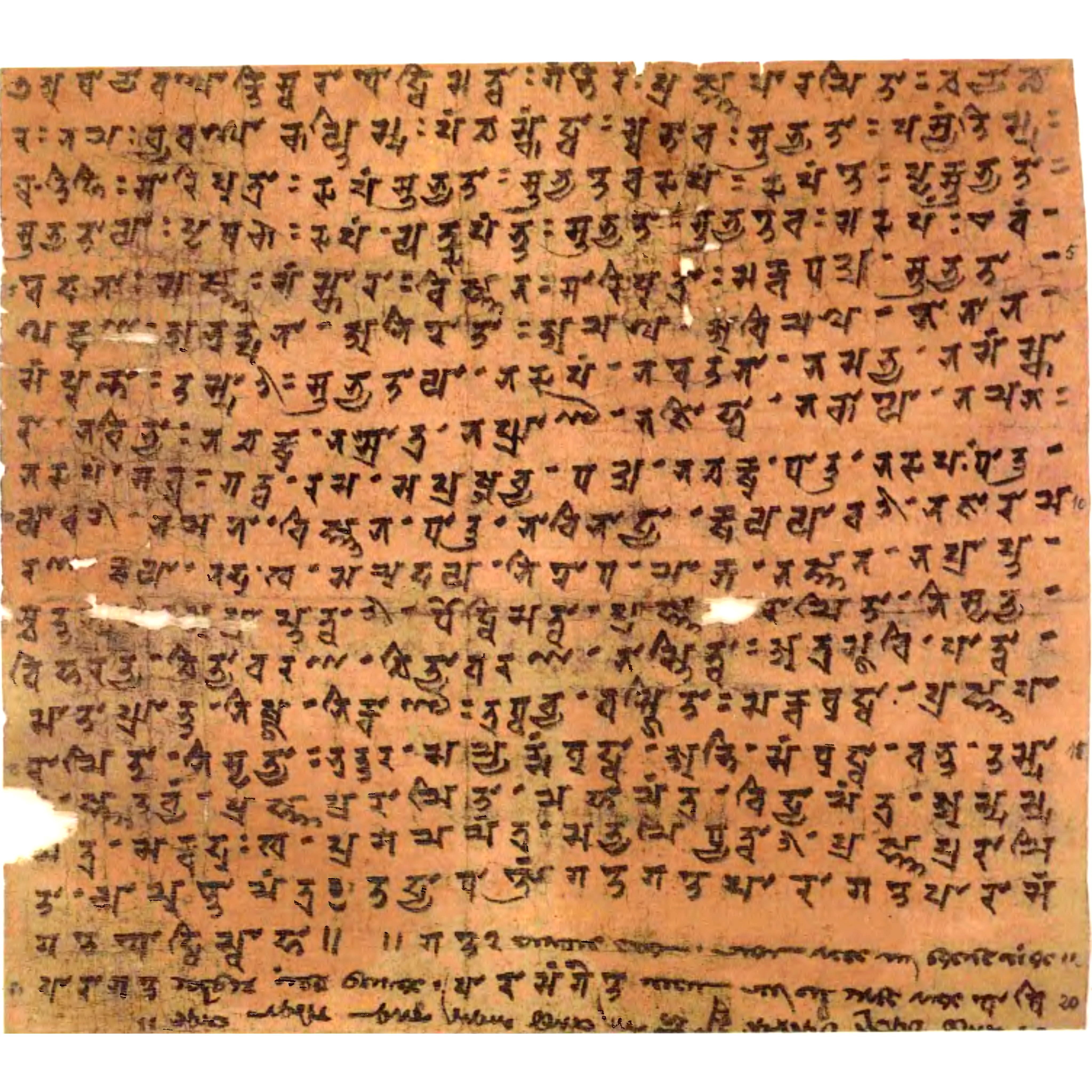

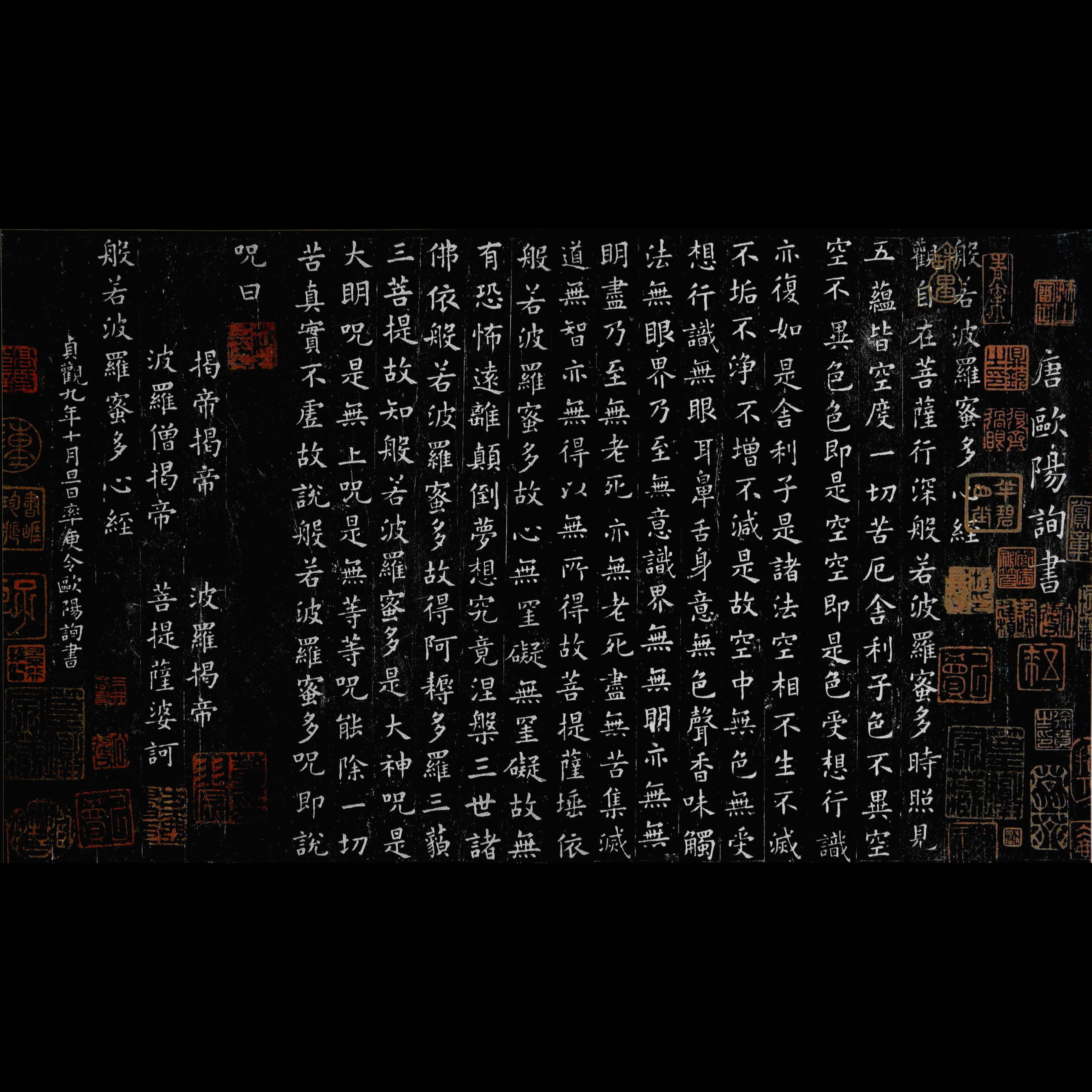

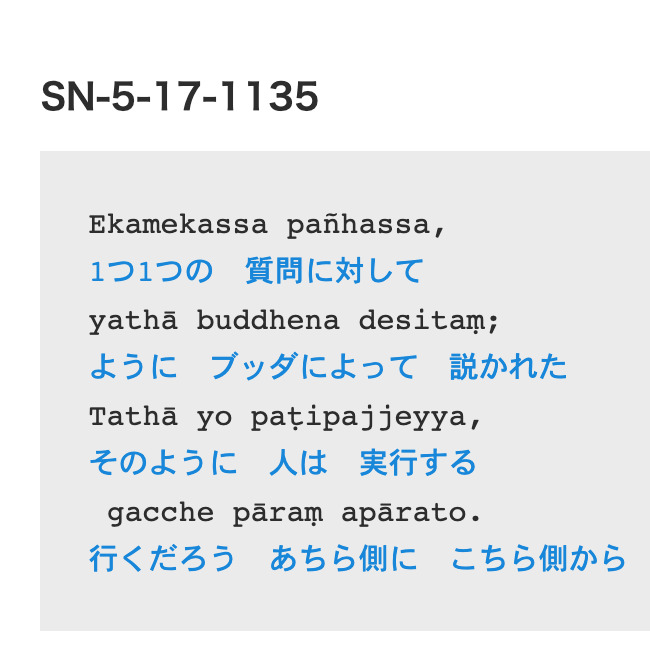

현대 언어로 찾을 수 있는 정보는 한정적이었는데, 요약하자면 이렇다. 저쪽 언덕을 뜻하는 피안은 도피안(到彼岸)에서 유래하였으며, 도피안과 유의어인 바라밀 또는 바라밀다(波羅蜜多)는 산스크리트어 파라미타(पारमिता pāramitā)의 음역이다. 중국이나 티베트 불교의 해석 방식에 의하면 ‘너머pāra’를 목적어로 삼는 대격 ‘pāram’에, 가다를 의미하는 ‘√I’가 붙고, 마지막으로 접미사 ‘tā’가 결합되어 만들어진 단어로, 즉 미혹의 ‘이쪽 언덕(此岸)'에서부터 깨달음의 ‘저쪽 언덕(彼岸)’으로의 이행을 뜻한다.

이렇듯 피안이라는 말의 범용적 쓰임은 알겠는데, 정확히 어느 문맥에서 바라밀 혹은 바라밀다를 피안으로 옮기게 되었는지, 또 이러한 번역의 시작은 누구였는지, 그리고 피안의 대립어로서의 차안은 어떻게 성립되었는지 등을 알기는 쉽지 않았다. 불행인지 다행인지 가늠하기 힘들 정도로 기술이 발달한 시대에 살고 있어, 동국대학교 불교학술원에서 제공하는 『통합대장경』과, 도쿄대학교의 『다이쇼 신수 대장경』 디지털본, 그리고 고대와 현대의 여러 언어로 원문과 번역문을 제공하는 사이트 Sutta Central를 더듬거리며 조금씩 원하는 정보에 근접해 갔다.

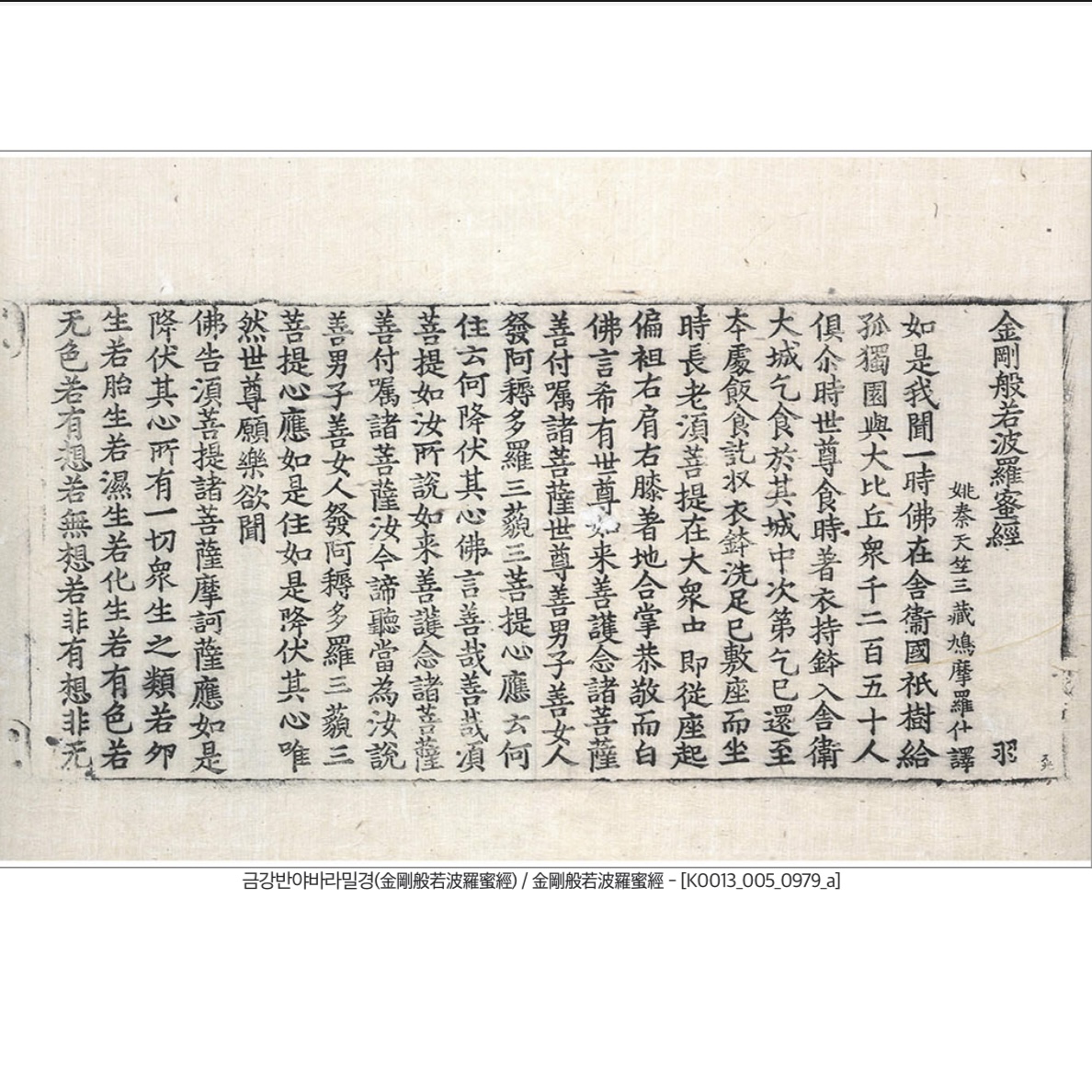

우선 『반야바라밀다경』을 찾아보았는데, 경전의 이름은 600권에 달하는 프라즈냐파라미타 수트라(प्रज्ञापारमिता सूत्र prajñāpāramitā sūtra)를 음역한 것으로, 앞 부분은 최초의 삼장법사 구마라집이 한역해 『금강경』으로 불리우고, 뒷부분은 현장법사가 260자로 간추린 『반야심경』으로 널리 알려져 있다. 다만 짧은 반야심경의 경우 ‘바라밀다’라는 표현은 있으나 ‘피안’이라는 단어가 직접적으로 보이지 않았다. 그래서 반야바라밀다경의 대부분을 번역한 『마하반야바라밀경』(구마라집 역, 404년)과 『대반야바라밀다경』(현장 역, 663년) 을 뒤져보았는데, 비슷한 대목을 둘 다 ‘피안’으로 옮긴 것을 확인할 수 있었다 :

菩薩摩訶薩欲到有爲、無爲法彼岸,當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲知過去未來現在諸法如、法相、無生際者,當學般若波羅蜜。

보살마하살이 유위ㆍ무위의 법의 저 언덕[彼岸]에 이르고자 한다면 반야바라밀을 배워야 [...] (김형준 중역)

『마하반야바라밀경』, 1권 중에서.

若菩薩摩訶薩欲於一切法度至彼岸者,當學般若波羅蜜多。

보살마하살이 온갖 법에서 저 언덕에 이르고자 하면 의당 반야바라밀다를 배워야 하옵니다.(송성수 중역)

『대반야바라밀다경』, 10권 중에서.

한역을 기준으로 볼 경우 ‘저 언덕에 다다르기(到彼岸)’ 위해서는 ‘반야바라밀(prajñāpāramitā)’를 배워야하기에, 결과적으로 도피안과 바라밀이 동의어임을 알 수 있다. 그럼에도 의문은 가시지 않았으니, 경전이 오래되어 원문의 진위도 불분명할뿐더러, 예의 문장에서는 피안과의 대립으로 차안이라는 개념이 나와 있지 않았기 때문이다. 또한 산스크리트어로 ‘너머로 간다pāramitā’라는 서술어가 어떻게 ‘피안’이라는 명사로 자리잡아 종래 없던 개념으로 정착될 수 있었는지, 그 시작은 누구였는지가 궁금해졌다. 이를 위해 한역에서 차안(此岸)과 피안(彼岸)이 함께 쓰인 경전을 찾고자 하였고, 그 결과 축불념(竺佛念)과 불타야사(佛陀耶舍)가 413년에 공역한 『불설장아함경』에 이르렀다 :

於我賢聖法中,爲著、爲縛,爲是鉤鎖。彼三明婆羅門爲五欲所染,愛著堅固,不見過失,不知出要,彼爲五欲之所繫縛。正使奉事日月水火,唱言:‘扶接我去生梵天者。’無有是處。譬如阿夷羅河,其水平岸,烏鳥得飮,有人在此岸身被重繫,空喚彼岸言:‘來渡我去。’彼岸寧來渡此人不?”

答曰:“不也。”

우리 현성의 법 가운데에서는 그것을 집착이라 하고 결박이라 하며 갈고리와 쇠사슬이라고 한다. 저 3명 바라문들은 다섯 가지 욕망에 물들고 애착이 굳어져서 그 허물을 보지 못하고 그것을 벗어나는 방법을 모른다. 그는 다섯 가지 욕망에 묶여 있다. 그들은 해와 달과 물과 불을 섬기며 ‘저를 인도하여 범천에 태어나게 하십시오’라고 외치지만 그것은 될 수 없는 것이다. 비유하면 아이라하(阿夷羅河)의 물이 기슭까지 가득 차 까마귀나 새들도 그 물을 먹을 수 있을 때, 어떤 사람이 이쪽 기슭에 몸이 단단히 묶여 있으면서 부질없이 저쪽 기슭을 향해 와서 ‘나를 그쪽 기슭으로 건네주시오’라고 소리치는 것과 같다. 저 기슭이 와서 이 사람을 건네 줄 수 있겠는가?”

그는 대답했다. “안 됩니다.”(동국역경원 중역)

『불설장아함경』, 16권 중에서.

『불설장아함경』에서는 위와 같이 차안과 피안이 개념적으로 명백한 대립을 이루고 있다. 그리고 이 경전은 404년 구마라집이 번역한 『마하반야바라밀경』보다 늦었지만, 불타야사가 구마라집의 스승이었으며 구마라집의 초청으로 축불념과 함께 장안에서 『불설장아함경』 을 번역했다는 점을 감안하면, 이미 ‘피안’과 ‘차안’이라는 번역어와 그 개념의 성립은 역경가들 사이에서 충분히 공유되었으리라 짐작된다. 그리고 차안에 앞서 피안이라는 단어는 최초로 한문으로 불경을 번역하였다고 알려진 안세고(安世高)가 148년에서 170년 사이 작업한 『불설아난문사불길흉경』에도 이미 나와 있기에, 어쩌면 이러한 개념정립은 보다 이전으로 거슬러 올라가 불법이 중국에 퍼지기 시작했을 때부터일 가능성도 크다.

피안과 차안이라는 번역어가 언제쯤 누구에 의해 성립되었는지에 대한 의문은 다소 풀렸으나, 팔리어 경전과 비교하며 읽는 과정에서 해당 명사들이 원문과 일대일 대응관계에 놓여 있지는 않아 보였다. 좀 더 자세히 알고 싶어 『불설장아함경』의 원문으로 사료되는 팔리어본 『디가 니까야(Dīgha-nikāya)』를 살펴보았다.

Atha puriso āgaccheyya pāratthiko pāragavesī pāragāmī pāraṁ taritukāmo.

So orime tīre daḷhāya anduyā pacchābāhaṁ gāḷhabandhanaṁ baddho.

Taṁ kiṁ maññasi, vāseṭṭha,

api nu so puriso aciravatiyā nadiyā orimā tīrā pārimaṁ tīraṁ gaccheyyā”ti?

“No hidaṁ, bho gotama”.

Then along comes a person who wants to cross over to the far shore.

But while still on the near shore, their arms are tied tightly behind their back with a strong chain.

What do you think, Vāseṭṭha?

Could that person cross over to the far shore?”

(Bhikkhu Sujato 역, 2018년)

『디가 니까야(Dīgha-nikāya)』, 13 중에서.

팔리어 경전의 말미를 주목할 경우, 다른 번역본들에서 생략된 대립이 눈에 띈다. 바로 pārima tīrā와 orimā tīrā의 대립인데, 직역하면 ‘먼 언덕’과 ‘가까운 언덕’이 된다. 모르긴 해도, 불타야사와 축불념을 비롯한 다른 역경가들 또한 이 두 단어의 대립에서 ‘피안’과 ‘차안’이라는 구체적 개념을 착안하지 않았나 싶다. 그러나, 인용 경전의 다른 대목에서도 알 수 있듯이, 차안과 피안은 언제나 원문의 같은 단어를 있는 그대로 옮긴 결과물이 아니다. 때에 따라 pāra에 부정접미사a를 더한 apārā가 대립를 이루기도 하고, 명사가 아닌 서술어나 다른 표현 등을 역경가들의 해석에 따라 ‘피안’ 또는 ‘차안’으로 옮긴 경우도 부지기수다. 그럼에도 이처럼 동사가 포함된 서술구문이 명사화를 통해 하나의 개념으로 인식되는 과정은 매우 흥미롭다. 세계화라는 명목하에 납작해진 세상을 살아가는 오늘날과 달리, 전혀 다른 시간관 및 세계관을 담지한 고대 언어를, 어족마저 다른 언어로 번역하기란 예나 지금이나 지극히 까다로운 일이다. 자칫 잘못하면 잘못된 법을 설파하게 되는 꼴인데, 얼마나 노심초사하며 번역을 하였을까. 하물며 자신이 속한 세계의 바깥을 감지하지 못하던 사람들의 언어로 불경을 옮기고, 사람들이 번역된 경전을 자신에게 들일 수 있게 만들려면, 경전의 핵심을 좀 더 명료한 개념으로 전달하는 것이 당시 역경가들에게는 필수불가결의 선택이었을지도 모른다.

2. ‘이’와 ‘그’와 ‘저’, 그리고 너머.

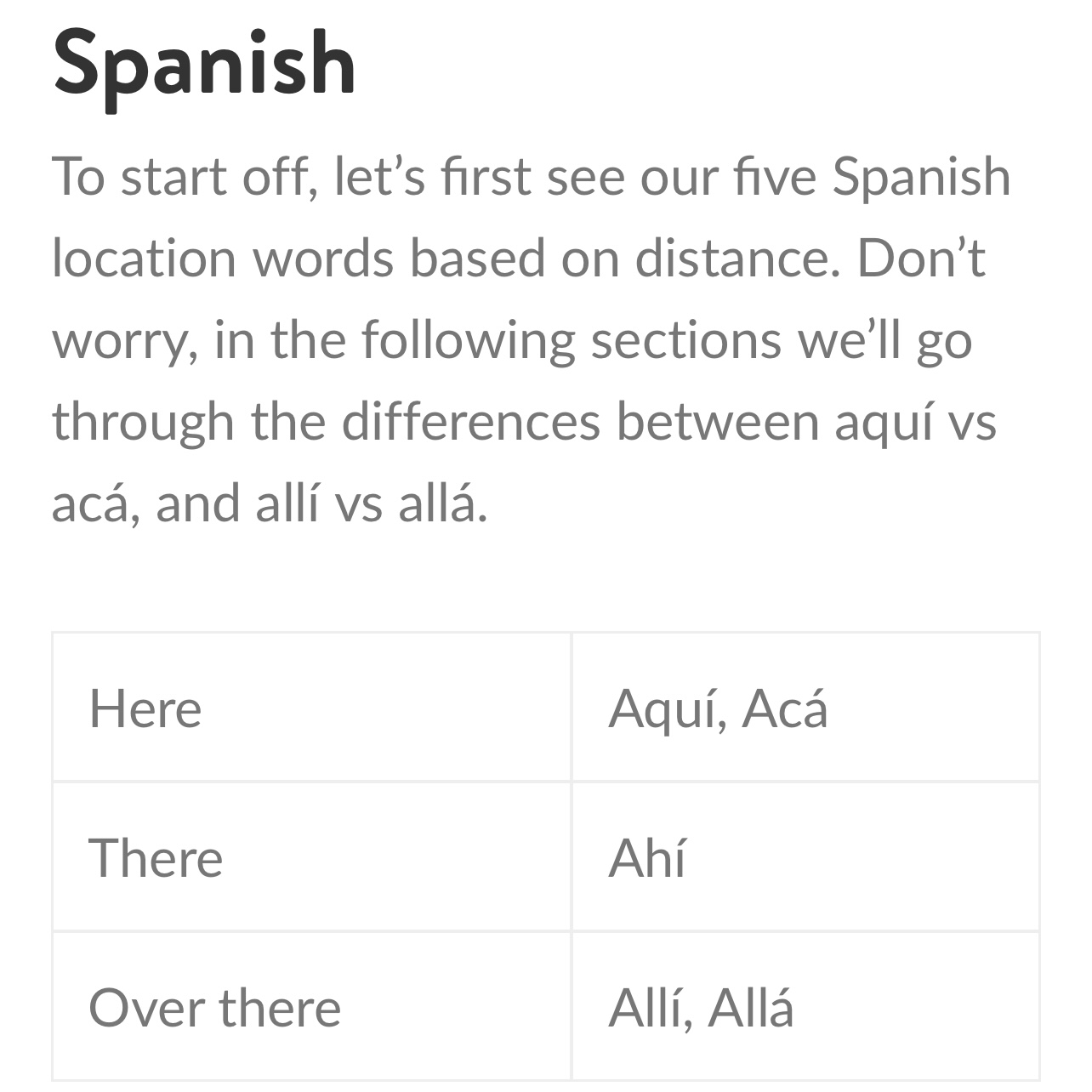

하나의 글자가 하나의 세계를, 영상을, 뜻을, 명사를, 동사를, 소리를 담을 수 있는 한자의 특성상 불경을 한문으로 번역하는 과정에서 개념화는 필연적일 수 있겠으나, pārima tīrā와 orimā tīrā를 ‘원안’과 ‘근안’으로 직역하지 않고 구태여 ‘피안’과 ‘차안’으로 옮긴 이유는 무엇일까? 이와 관련해 주의해야 할 것은 다름 아닌 지시사다. 흔히 ‘이’, ‘그’, ‘저’로 대변되는 지시사를 이해하기에는 별다른 어려움이 없어 보여도, 기실 외국어 습득 및 번역에 있어 지시사는 지극히 까다로운 부분이다. 지시사는 대개의 언어에서 2원적체계 혹은 3원적체계로 기능한다. 예컨대 중남미 스페인어에서는 어느 한 점을 기준으로 할 경우, 그 기준에서부터 가까운 곳을 acá(여기), 보다 먼 곳을 ahí(저기), 그리고 요원한 곳을 allá(그곳)이라 지칭한다. 반면 피차의 경우에서도 알 수 있듯 중국어는 일반적으로 ‘여기’와 ‘저기’라는 2원적 체계의 지시사를 가진 언어로 알려져 있고, 또 이러한 2원적 체계이기에 가능한 대립이 ‘피안’과 ‘차안’이라는 번역에 영향을 미쳤을 가능성이 있다.

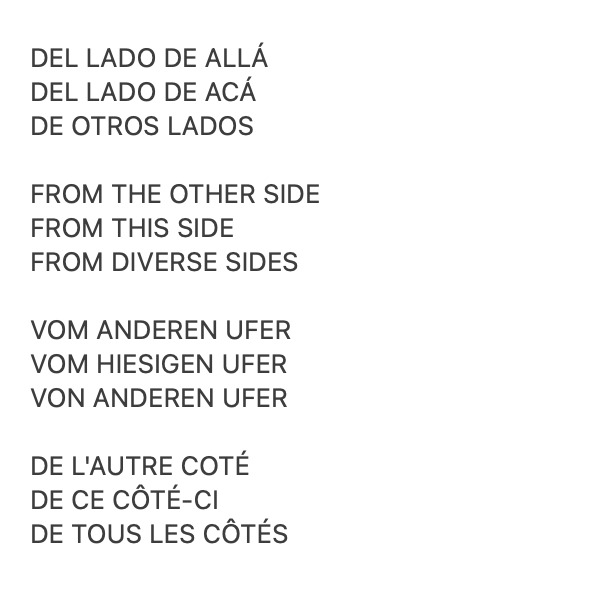

허나 3원적이든 2원적이든 지시사의 쓰임이 언어에서 항상 일관하지는 않다. 지시사가 형용사로 쓰이는지 명사로 쓰이는지 부사로 쓰이는지에 따라, 혹은 기준점이 심리적인지 실제적인지, 시간적인지 공간적인지, 청자인지 화자인지 등등에 따라 같은 언어에서도 지시사가 결여 혹은 혼동되는 경우가 비일비재하다. 그렇다 한들, 각자의 모국어와 다른 외국어의 지시사를 사용하고 이용하는 데의 어려움은 재앙으로 치부할 것만은 아니다. 되레 지시사의 애매함으로 인해, 고전 뿐 아니라 근현대 문학 번역에서도 까다로운 즐거움을 경험할 수 있기 때문이다. 쉽게 끝나지 않는 훌리오 코르타사르의 『팔방치기』의 번역만 보아도 그렇다. 『팔방치기』는 총3부로 구성된 장편 소설인데, 1부 ‘저편으로부터(del lado de allá)’는 주인공에게는 타향인 파리가 배경이며, 2부 ‘이편으로부터(del lado de acá)’는 고향에 해당하는 부에노스아이레스를 중심으로 사건이 벌어진다. 그러나 영어 번역자는 위 소제들을 옮길 때 지시형용사 this와 that, 혹은 지시대명사 here와 there의 대립을 피해 부러 ‘from the other side’와 ‘from this side’로 1부와 2부의 제목을 옮겼다. 그리고 한 술 더 떠 독일어에서는 언덕(Ufer)이라는 단어까지 집어넣어 ‘다른 편 언덕으로부터(von anderen Ufer)’와 ‘이편의 언덕으로부터(vom hiesigen Ufer)’라고 명약관화 불교적 개념이 깃든 단어로 옮김으로써, 작품이 단순히 지배와 피지배, 백인과 흑인, 핫 재즈와 쿨 재즈 등의 이분법적이며 데칼코마니적 세계관에 머물러 있지 않고 그 너머를 지향하고 있음을 보여주었다.

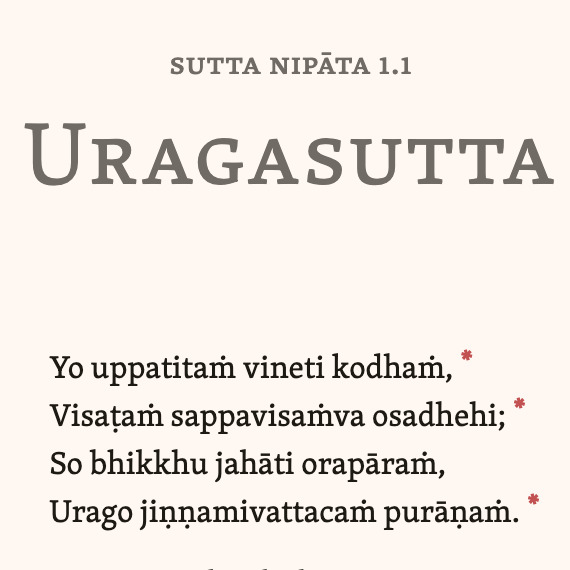

Yo uppatitaṁ vineti kodhaṁ,

Visaṭaṁ sappavisaṁva osadhehi;

So bhikkhu jahāti orapāraṁ,

Urago jiṇṇamivattacaṁ purāṇaṁ.

뱀의 독이 몸에 퍼지는 것을 약으로 다스리듯,

치미는 화를 삭이는 수행자는 이 세상도 저 세상도 다 버린다.

뱀이 묵은 허물을 벗어 버리듯.(법정 역, 1999년)

『숫타니파타』, 1.1, 「뱀의 비유」 중에서.

지시사와 관련하여 다시 차안·피안 문제로 돌아와 보겠는데, 인용문의 orapāraṃ은 앞서 불타야사와 축불념이 피안으로 옮겼던 pārima에 orima가 결합된 합성어다. 그런데 한국어는 물론, 중국어나 일본어 번역에서도 피안과 차안 외에 다른 단어를 부러 선택하는 경향이 보인다. 짐작컨대, 허물마냥 벗어버릴 피안은 수행자가 도달해야 할 궁극의 피안과는 맞지 않는 개념이기에 그러하리라. 즉 「뱀의 비유」에서 말하는 피안이란 절대적인 피안이 아니라 orima와 마찬가지로 어차어피 사바세계에 묶인 상대적 피안이며, 진정한 피안에 도달하는 방편이다. 물론 불법에 과문한 사람으로 외람된 말일 수 있으나, 이와 같은 언어의 혼잡과 모순은 현대시에서와 마찬가지로 장점으로 작용할 수 있다. 인간의 언어로는 도저히 도달할 수 없는 경지에 도달하는 방식, 끊임없이 실체가 없는 말을 세움으로써 더는 말이 설 수 없는 불립문자에 이르는 방식이야말로 불법의 언어이지 않을까, 감히 생각해 본다.

3. 음(音)과 상(像)을 옮기기, 그리하여 정(情)을 옮기기

피안을 찾아 피안화를 찾아, 도저히 닿을 수 없는 저편을 막연하게나마 감지해보려 애쓰는 시간이 마냥 낯설거나 괴롭지만은 않았다. 어느새 지순한 시를 읽고 옮길 때와 흡사한 마음가짐이 되었다. ‘바라밀다’와 같이 불경 번역에서 음역이 유독 많은 이유는 불경의 내용만이 아니라 부처의 말 자체가 진리를 담고 있기 때문일 테다. 시를 읽고 번역할 때에도 말에 대한 이러한 존중은 크게 달라지지 않는다. 의미에만 치중하기보다는 그 의미를 담고 있는 말의 소리에 귀를 기울이고, 의미와 소리가 섞여 들며 빚어내는 영상에 주목하며, 이들의 종합적인 작용으로 환기되는 감정에 몸을 내맡기게 된다.

Wer, wenn ich schriee, hörte mich denn aus der Engel

Ordnungen ? und gesetzt selbst, es nähme

einer mich plötzlich ans Herz: ich verginge von seinem

stärkeren Dasein. Denn das Schöne ist nichts

als des Schrecklichen Anfang, den wir noch grade ertragen

누구냐, 나 울부짖은들, 천사의 대열에서 그 누가

내 울음에 귀 기울여준단 말이냐? 심지어 그중 한 천사가

순간 나를 가슴에 품더라도, 보다 강한 존재로 인하여

나 사라질 것이다. 아름다움이란 우리가 가까스로 견뎌내는

저 끔찍한 것의 시작일 따름이기에(필자 역)

라이너 마리아 릴케, 『두이노 비가』, 「제1비가」 중에서

근현대 작품을 기획·출판하는 등 비교적 다양한 방식으로 시를 접하고 소개하였지만, 시를 대함에 있어 가장 중요한 전환점은 다름 아닌 『두이노 비가』이다. 몰개성적으로 개성을 탐하는 대다수의 문학과 달리, 비가는 오래도록 내게 쉬이 문을 열어주지 않았다. 겨우 문을 열고 들어간 비가의 도입부에서 시적 화자는 천사를 감지한다. 그러나, 인식의 한계 바깥에 있는 천사에 화자는 마냥 기뻐하지도 못한 채, ‘보다 강한 존재’로 자신이 소멸할까 두려워 어쩔 줄을 모른다. 이처럼, 감당 못 할 끔찍한 존재를 온전히 감당하기란 불교식으로 말하자면 도피안에 가깝다. 그러나 도피안은 뭇 인간적 감각을 초월한다. 그런데, 초월을 지향하는 데 있어 굳이 시여야 할 이유는 무엇일까? 오히려 소수의 종교나 철학적 가르침을 따르는 것이 좋지 않을까? 혹여 시를 포함한 문학이란 그 이전 단계의 인간적 유흥거리에 지나는 것이 아닐지? 일련의 의문이 비가를 접함과 동시에 시작되었고, 오래동안 나를 괴롭혔다.

wir liebend

uns vom Geliebten befrein und es bebend bestehn:

wie der Pfeil die Sehne besteht, um gesammelt im Absprung

mehr zu sein als er selbst. Denn Bleiben ist nirgends.

이제는 우리가 사랑함으로써

사랑받음으로부터 해방되어, 떨면서 견뎌낼 시간이 아니겠는가?

마치 시위를 견딘 화살이 집약된 힘으로 날아가 그 자신으로,

그 이상으로 존재하려는 듯이. 이제 그 어디에도 머무름이란 없기에.

라이너 마리아 릴케, 『두이노 비가』, 「제1비가」 중에서

5년에 걸쳐 『두이노 비가』를 번역하는 동안 고민은 계속되었다. 하지만 고민에 대한 해답 또한 멀지 않은 곳에 있었다. ‘사랑함으로써’ ‘사랑받음으로부터 해방’되기란, 앞서 말한 바와 같이 인간적인 한계를 넘어서기에 반문학적이기까지 하다. 그러나 릴케는 종교나 철학에 기대지 않고 오직 시로만 가능한 방식을 보여준다. 인간의 몸뚱어리를 지니고 있는 존재로서 가까스로 자신의 한계에 서서 초월을 바라보기, 이것이 바로 ‘떨면서’, ‘견뎌’내는 것이고, 그래야 비로소 ‘마치 시위를 견딘 화살이 집약된 힘으로 날아가’, ‘그 이상’으로 존재할 수 있을지 모른다.

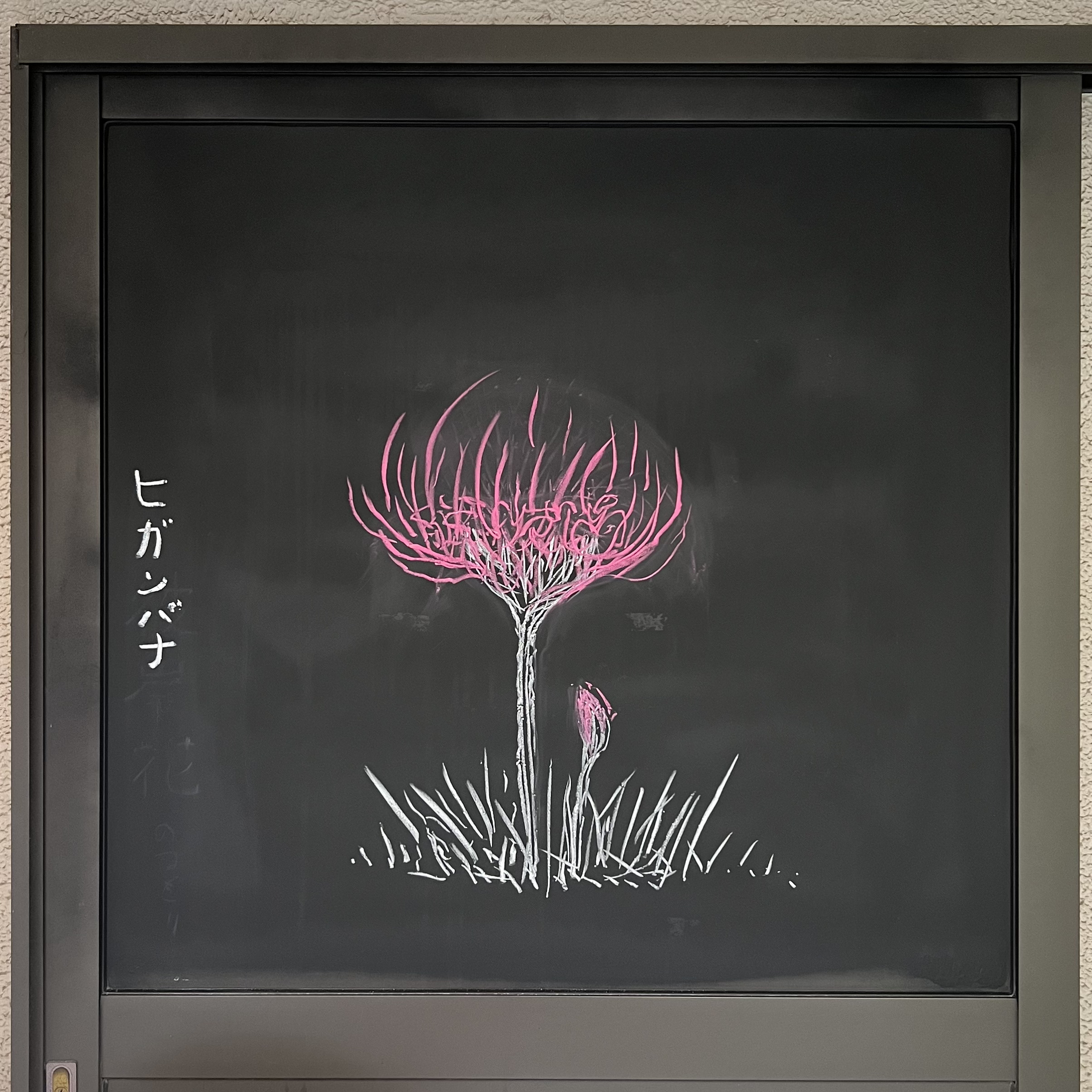

심신의 번잡을 감인하고 동네를 걸으니 어느덧 여름이 지났다. 피안화가 피어나려던 줄기에서 이미 꽃잎은 시들었다. 돌아오는 길 어느 어둠 깔린 현관에서 누군가 느리게 손을 움직인다. 집은 할머니가 돌보는 화초로 가득하고, 한쪽 문에 달린 칠판에 꽃 한송이 피었다. 매달 새로운 꽃을 칠판에 그린다는데, 왼쪽에는 ヒガンバナ라고 가타카나로 꽃 이름이 적혀 있다. 피안화는 mahā-mañjūṣaka라는 산스크리트어를 음역하여 마하만주사화(摩訶曼珠沙華)라고도 불리운다. 천상에 피는 붉은 빛의 커다란 연꽃으로, 그 앞에서 사람은 마음의 평온을 찾는다고 한다. 모르긴 해도, 할머니가, 한 점 그림이, 내게는 바로 그 꽃이었나 싶다.

가을이 왔다.

2024년 10월8일, 도쿄에서.

최성웅(monvasistas.com) : 문학번역가 및 어학강사. 1984년 9월 21일 출생. 서울과 파리, 베를린, 뮌헨에서 문학을 공부했다. 2015년 3월 출판사 읻다를 설립, 2017년 말까지 대표로 역임하며 ‘괄호시리즈’, ‘읻다시인선’ 등을 기획 및 출판하였다. 이후 2년 간 키토와 부에노스아이레스에서, 그리고 2020년 말부터는 도쿄에서 일과 공부를 병행하고 있다. 2022년 폴 발레리의 『테스트 씨와의 하룻밤』 문체연구로 석사논문을 발표하였으며, 현재 중남미문학 가운데 훌리오 코르타사르의 『팔방치기』를 중점적으로 연구하고 있다. 2024년 9월 ‘옮김과 들임’을 설립하여 외국어어와 문학 및 번역 관련 유·무료 모임과 강의를 제공한다. 프랑스어권에서는 폴 발레리의 『테스트 씨』, 에드몽 자베스의 『예상 밖의 전복의 서』 등을, 독일어권에서는 릴케의 『두이노 비가』 등을 옮겼으며, 현재는 스페인어권에서 코르타사르의 『팔방치기』, 『유희의 끝』 등을 작업하고 있다.